(David Fincher, 2010)

Schématiquement, on peut distinguer deux périodes dans l’oeuvre de David Fincher. Dans la première, il passe pour un réalisateur talentueux mais tape-à-l’oeil, geek à casquette issu de l’univers du clip. Cette période inclut ses cinq premiers films, d’ Alien 3 à Panic Room, et s’étend sur dix années. Elle compte un premier chef d’oeuvre, Se7en, scénario malin transcendé par la mise en scène. Dès le générique, l’ambiance finchérienne est posée : métallique, glaciale au possible, graphique et élégante aussi, sur fond de musique industrielle. La photographie stylisée de Darius Khondji n’y est bien sûr pas étrangère. Le film sera pluvieux à souhait, baladant ses deux détectives d’appartements glauques en contre-allées à la recherche d’un tueur en série. Quatre ans plus tard, il y aura Fight Club, prototype du film culte, provocation gratuite pour certains, brûlot précurseur pour d’autres. Quoi qu’on pense de cette oeuvre ambitieuse, on ne peut reprocher à Fincher de ne pas appréhender l’époque, son nihilisme existentiel, le consumérisme qui ronge nos vies, l’insomnie et le manque de sens, la destruction comme seule issue.

Morgan Freeman et Brad Pitt menant l’enquête dans Se7en.

Avec Zodiac en 2007 débute une nouvelle période, de facture beaucoup plus classique. Signe de cette transition, Les Cahiers du cinéma, pas toujours très avant-gardistes, commencent à le prendre au sérieux. Pour un réalisateur sortant d’un exercice de style plutôt léger (Panic Room), Zodiac est un film d’une durée et d’une ampleur inédites. C’est un film déceptif aussi, plus en demi-teinte, moins tapageur. Nous y suivons trois heures durant la traque du tueur au Zodiac qui sévit à San Francisco au cours des années 70. Une quête menant les enquêteurs de maigres espoirs en désillusions. Un film sur l’obsession enfin, mettant en abîme l’oeuvre de Fincher, cinéaste maniaque du détail. Suit l’étrange Benjamin Button, adaptation de la nouvelle éponyme de Fitzgerald mettant en scène un homme né vieux qui rajeunit au fil des ans. Si cette histoire fantastique n’est pas dépourvue d’un charme vieillot, la réussite la plus éclatante de la nouvelle période de Fincher sera néanmoins son film suivant, rare exemple de perfection au cinéma, présenté par Tarantino comme le sommet des années 10, à savoir The Social Network.

L’obsession d’une affaire à jamais irrésolue (Zodiac)

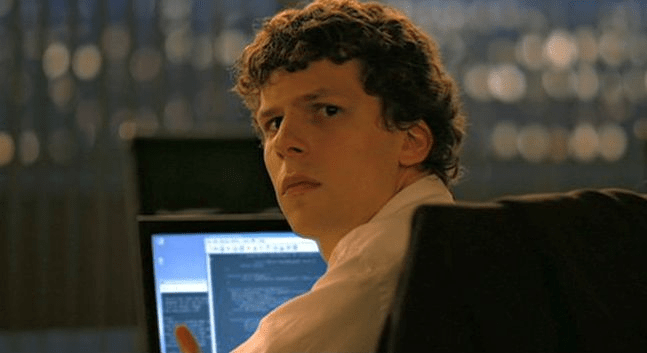

Si Se7en débutait fort, The Social Network nous cueille dès le pré-générique avec un duel verbal d’une violence inouïe, débité à coups de mitraillette. Dans un pub de l’université d’Harvard aux éclairages jaunes tamisés, Mark Zuckerberg, alors étudiant d’une vingtaine d’années, est en pleine conversation avec sa petite amie de l’époque, Erica Albright, incarnée par Rooney Mara. Le dialogue, à la fois absurde et d’une précision remarquable, aborde le nombre de génies en Chine, les fantasme des rameurs d’aviron ou les fraternités étudiantes que Zuckerberg rêve d’intégrer. Le scénariste Aaron Sorkin (The West Wing) va truffer le film de références pop avec un zeitgeist indéniable, sans jamais sombrer dans le futile. Zuckerberg, incarné de manière robotique par le génial Jesse Eisenberg, semble répondre du tac au tac aux questions de sa petite amie, comme il résoudrait un problème. Pourtant, il répond à côté, donnant l’impression de rien entendre. Ce dialogue au fond n’en est pas un et se rapproche plus d’un pugilat. Seul temps mort d’ailleurs dans la scène, l’instant où Mark se prend une droite. Une remarque perçue comme blessante le conduira à frapper plus fort, à tenter par de brusques uppercuts de knockouter Erica. Il tacle son université (BU, moins prestigieuse que la Ivy League) et propose de lui présenter des gens normalement « hors de portée ». En pleine engueulade, froidement, dans une logique déréglée, il propose de commander un plat mais la vie n’ est pas un algorithme. Il y a un bug dans la matrice et Erica ne le suit plus. Heurtée à son tour par les coups, elle jette l’éponge : elle va le plaquer. La scène se conclut sur un match nul qui n’arrange vraiment personne. Le spectateur, lui-même KO, a déjà saisi l’enjeu du film. Le moteur de Mark est l’orgueil, sa volonté de sortir du lot. Il va le pousser en l’avant mais également l’isoler. Erica quitte le pub harvardien ; au générique, déjà, Mark est seul.

Erica, Mark : le dialogue est un sport de combat.

Il regagne sa chambre dans la nuit sur fond d’étranges notes de piano – on ne saluera jamais assez la contribution de Trent Reznor à l’ambiance des derniers Fincher. Cette bande-son minimaliste résonne comme un post coïtum, une brève accalmie dans la tempête. Mark traverse au pas de course le campus de sa fac prestigieuse sans prêter attention au cadre, aux violonistes et aux colonnes grecques. On l’a déjà assimilé, le monde physique n’est pas son truc – pas le genre à faire de l’aviron. Quand il pousse la porte de sa résidence, une sobre pancarte situe le film : “Harvard, automne 2003”. Les hostilités vont reprendre sous la forme d’une revanche. Celle du virtuel contre le réel, si tant est que ce dernier ait un sens. Au pub, nous étions entrés en guerre ; elle se perpétue par d’autres moyens. Mark allume son ordinateur, s’empare d’une bière dans le frigo et part en croisade contre son ex, attaquant sur la toile son nom, son éducation et son tour de poitrine. Cette petite vengeance ne suffit pas -le blog, ce truc de losers du web- et dans une frénésie de violence, il faudra humilier d’autres femmes. Sous l’ emprise de l’ alcool, Mark pirate les photos des étudiantes de sa résidence pour inciter ses camarades à voter pour la plus « canon ». Parallèlement, nous assistons à une soirée dans un final club, une de ces fraternités d’élite dont Mark Zuckerberg est exclu. Des filles « canon » y sont amenées pour draguer des gosses de riches amenés à dominer le monde. Le pauvre geek seul dans sa chambre fait pâle figure à côté. Pourtant, c’est lui qui fera l’histoire.

Mark ou le triomphe du monde virtuel

“Perfect timing”, lâche Zuckerberg. Il prend peu à peu le contrôle, imposant son rythme et sa puissance. Quand il lance une paille à son roommate, elle retombe pile dans son verre (toujours le sens du détail de Fincher). Tout est précis, sec, net chez lui. Agressif et vengeur, aussi. Bien sûr, le vrai Mark Zuckerberg conteste cette version des faits (mais y a-t-il un Zuckerberg réel ?). Sans doute n’a t-il pas été motivé par sa rupture avec une fille mais comme dirait le vieux John Ford, nous devons imprimer la légende. Le tempo de nouveau s’accélère. Alternance d’images de la soirée, graduellement plus décadentes, et de plans sur les mains de Mark pianotant en transe. Peu à peu, il prend le dessus et, avec l’ algorithme de son compagnon de chambre Eduardo, met en ligne le site Facemash. Les étudiants de la soirée vont eux-mêmes se prendre au jeu. Le virtuel s’immisce dans le réel et le pirate fait crasher le serveur. Le nerd court-circuite les gosses de riches. Le robot vient de conquérir Harvard.

Sortir du lot des centaines de génies chinois (et moi, et moi, et moi…), voilà donc l’hubris de Mark. Il recherche l’exclusivité, mot qui revient souvent dans sa bouche. Cela tombe bien, le scandale Facemash lui vaut une convocation devant le conseil d’administration et six mois de mise à l’épreuve mais aussi une belle renommée. Un petit génie du clavier, capable de pirater seul et ivre les sites de plusieurs résidences… Voilà qui parvient à l’oreille des frères Winklevoss, deux jumeaux friqués et aryens, membres du final club The Porcellian et (tiens, tiens) rameurs d’aviron. Ils guettent Mark après un cours et lui proposent un deal juteux : il créera un réseau social pour les étudiants du campus sur le modèle de Myspace. La spécificité, cependant, ce sera…l’exclusivité.

Les jumeaux Winklevoss (Armie Hammer), rameurs d’aviron et créateurs de HarvardConnection

Mark marche, sans hésiter. Pourtant, il méprise les Winklevoss, leur air supérieur, leur cuiller d’argent dans la bouche. S’il doit développer ce site, cela sera en son nom propre, pas au service de deux rameurs aux muscles plus solides que le cortex. Il va savourer sa revanche sur le manque d’inclusivité d’Harvard (voir la soirée à la fraternité juive, qui fait pâle figure face à celle des WASP- on se croirait chez Philip Roth) . Cela se fera en créant son propre final club exclusif. L’idée, d’ailleurs, est toujours d’exclure. Exclure une fille ou l’autre de Facemash. Exclure les jumeaux Winklevoss. Exclure Eduardo du projet. Revenons sur ce dernier, le meilleur ennemi. Compagnon de chambrée de Mark, Junior Eduardo Saverin, né au Brésil, l’a accompagné dans la création de Facebook en tant que premier investisseur et directeur financier. Au fil des mois suivant le lancement, leur complicité se délite. Eduardo veut faire du profit ; Mark pense que ça va tuer le “cool”. Puis, la nouvelle star du campus fait la rencontre d’un jeune entrepreneur à la rhétorique séduisante, le fondateur de Napster, Sean Parker-interprété avec un brio de tête à claque par Justin Timberlake. Parker a l’ascendant sur Mark de par ses expériences de création d’entreprise. Il est plus “cool” qu’Eduardo et sûrement de meilleur conseil. Pas d’omelette sans casser des oeufs et nulle ascension au sommet sans laisser quelques cadavres en route. Ni une ni deux, Mark choisit Sean et délaisse son meilleur ami. L’Amérique s’est construite là-dessus, les trahisons, les frères ennemis (voir la fresque de Sergio Leone où James Woods trahit De Niro). Sorkin le revendique haut et fort : si les enjeux paraissent virtuels, la trame est celle d’un film policier. L’ami lésé intentera à Mark un procès, de même que les frères Winklevoss. La structure du film, complexe, alterne flash-backs et flash-forwards, scènes des deux procès de Mark et retour sur les événements qui les ont provoqués. Souvent, l’image contredit le dialogue ou vient en léger contrepoint comme une pièce à conviction confirmant ou infirmant les arguments de chaque parti.

Junior Eduardo Saverin (Andrew Garfield), frère ennemi

Polar ? Ou même film de guerre ? La première scène face à Erica accrédite la seconde hypothèse. La présence de l’étudiante ponctue le film à trois reprises stratégiques -introduction, milieu et fin. Elle est le moteur revanchard de Mark. Quand elle le snobe au coeur du film, son désir de conquête en sort grandi (“We need to expand”) comme si les plans de batailles futures (“Little Big Horn strategy”) comblaient l’échec sentimental. Revanche sociale également : le triomphe sur les Winklevoss rend Mark presque sympathique, tout comme sa lucide analyse (“Ils ne m’attaquent pas pour vol de propriété intellectuelle mais parce que pour la première fois de leur vie, tout n’a pas été comme prévu”). Dans ce combat de la modernité, le savoir-faire technique fait tout. Les Winklevoss ont eu une idée mais ne savaient pas créer un site. Mark, sûr de ses forces, pointe leur faiblesse conceptuelle (“Nous faisons des choses à Facebook que personne ici n’est capable de faire”). Nous sommes dans une guerre sans coups de feu, selon la formule d’Orwell sur le sport, mais qui n’en est pas moins sanglante. Dans la jungle des nombres et des lois, chaque mot peut être retenu contre vous et la signature d’un document vous reléguer aux oubliettes – Eduardo, trop confiant en l’autre, se verra ainsi évincé. Une guerre d’expansion permanente qui met de côté l’être humain, la solitude que l’on s’inflige. Même si on n’est pas un cynique, on doit s’efforcer au mieux de l’être (“Vous n’êtes pas un sale type, Mark, mais vous faites de votre mieux pour l’être”, sera la dernière phrase du film). C’est la simple loi de la survie. Jamais Mark ne se justifiera d’avoir trahi son meilleur ami. Il finira seul devant son écran à demander en amie Erica sur le réseau qu’il a créé et en rafraîchissant la page de manière compulsive, summum de l’absurde et du vide. Une image en contrepoint avec la bande-son, le « Baby I’m a rich man » des Beatles, et les pancartes annonçant que Mark est le plus jeune milliardaire au monde. Le geek a triomphé des tous les obstacles, comme dans un jeu vidéo : il s’est fait des millions d’amis virtuels pour combler son manque de réalité. Il fixe l’objectif, lucide et triste, déjà loin dans le métavers.

Ce film ne m’a pas laissé un souvenir très précis, il faudra que je le revoie. Au passage la pique contre les Cahiers du cinéma, revue qui ne saurait plus reconnaître l’avant-garde, m’a semblé un peu forcée : au fait, qui était à l’avant-garde en 2010 ? » Les classiques, ce sont les modernes qui ont réussi. » » Tout ce qui n’est pas dans la tradition est du plagiat. » David Fincher que je connais mal, où en est-il aujourd’hui ?

Comment s’est passée la semaine ? ________________________________

J’aimeJ’aime